实际借款18.8万元,

借条上却写的借款20万元,

金额不一致如何认定?

借款人不还款出借人诉至法院,

对方不出庭不举证

甚至玩起了“失踪”?

请看本期案例。

基本案情

贺某与王某系同学关系,王某因做生意资金周转困难,于是向贺某借款。贺某于2013年9月4日、2014年1月9日分别向王某转账两笔9.4万元,共计18.8万元。王某于2014年1月2日、2014年4月22日向贺某转账付息两笔6000元,共计支付利息1.2万元。

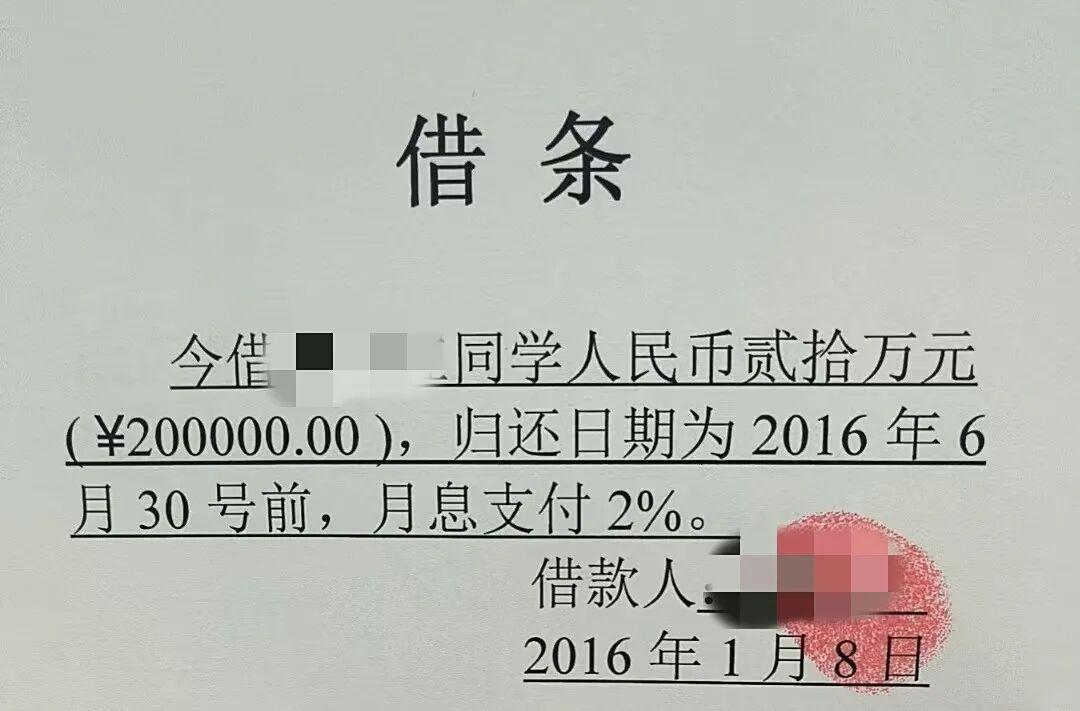

2016年1月8日,王某向贺某出具内容为“今借贺XX同学人民币 200000元,归还日期2016年6月30日前,月息支付2%”的借条一张。

后来,贺某多次追讨欠款,王某以各种理由拒不归还,并且外出致无法联系。贺某向法院起诉,要求王某立即偿还借款本金20万元与利息。

法院判决

邵阳县人民法院经审理认为,王某向贺某借款,双方形成合法有效的债权债务关系,借款逾期后,王某经贺某催收未履行偿还义务,构成违约。

本案有三个焦点:1.借条上写的金额与实际借款不一致,对本金如何认定?2.当事人约定的借款利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍,如何认定利率?3.王某经法院传票传唤,拒不到庭应诉,应如何处理?

一、关于对借款本金的认定

《中华人民共和国民法典》第六百七十条规定:“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕17号)第二十七条规定:“借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额,一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的,法院应将实际出借金额认定为本金。”本案中,借条上写的借款本金是20万元,经核实当事人之间的银行转账记录,贺某分别于2013年9月4日、2014年1月9日分别向王某转账9.4万元、9.4万元,共计18.8万元,因此应以查明的事实认定本案借款金额为18.8万元。

二、关于对借款利率的认定

《中华人民共和国民法典》第一百三十条规定:“民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利,不受干涉。”《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定:“……当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”本案中,借条显示双方当事人约定的月利率为2%,在诉讼中,原告自愿放弃部分利率,要求被告自借款之日起按照年利率13.4%计算至付清时为止,系其在法律规定的范围内对自身民事权利的处分,法院对其该项诉请予以支持。

三、对王某拒不到庭的解决办法

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十一条规定,本案中王某不到庭时,视为其放弃当庭举证、质证等诉讼权利,法院会根据到庭当事人的诉讼请求、双方的诉辩理由以及已经提交的证据及其他诉讼材料进行审理,并依法作出缺席判决。

综上,法院判决王某偿还贺某借款188000元及利息,王某已支付的利息1.2万元应予以抵减。该案现已生效。

法官说法

当前民间借贷纠纷频发,完备的证据能大幅降低诉讼风险,保障自身合法权益。法官提醒,出借人需留存转账记录、借条等证据,确保金额、利率等关键信息明确,避免现金交付或预先扣息。借款人应诚信还款,切勿抱有“逃债就能免责”的侥幸心理,即便拒不到庭,法院仍可依据证据查清事实并缺席判决,生效判决将依法强制执行。逃债不仅无法规避责任,还可能因财产被查封、列入失信名单等影响个人征信与生活。

延伸扩展

【风险提示】 如何确保借款利率合法?

为避免借贷纠纷,借款人和出借人都应注意以下几点:

✔ 约定合法利率:借款时应参考合同签订时的一年期LPR,确保利率不超过LPR四倍,否则人民法院对超出部分不予支持。

✔ 签订书面协议:避免口头约定,建议签订正式借款合同或出具借条,写明借款金额、利率、还款期限等,以便法律保护。

✔ 关注法律变化:2020年8月20日后,相关司法解释调整了民间借贷利率计算方式,此前约定的高利率受到新规限制,借款人可要求调整。

✔ 避免变相高利贷:若借款涉及“砍头息”(预扣利息)、“复利”(利息转为本金再计算利息)等,人民法院将综合计算,对超出法定利息的部分认定无效。

✔ 保留交易记录:建议出借人通过银行转账等留痕方式支付借款,并注明“借款”字样,建议借款人通过银行转账等留痕方式支付利息,并注明“X年X月X日至X年X月X日的利息”,以便日后主张权利。

来源:邵阳县人民法院、岳阳中院