摘 要

腐败既是全球瞩目的政治问题,也是世界各国普遍关注的经济问题。腐败与经济发展相互影响,但具体是何种影响,学界众说纷纭。从腐败与经济发展关系的国内外规范研究中可提炼出直接作用模型和间接作用模型两个理论研究框架,基于此,对相关实证研究的规律与特点进行剖析后发现,近十五年来越来越多的实证研究验证了“复杂论”的说法。此外,样本范围、变量衡量指标、参数估计方法以及回归模型等方面的选取都会对实证研究结论产生直接影响。并且,在不同的年份、不同的国家,腐败与经济发展之间的关系也存在差异。因此,腐败与经济发展的关系是一个复杂的综合性问题,需要不断地进行理论分析和实证检验,以发现腐败治理与经济发展的规律,从而实现抑制腐败与推动经济发展的双重目标,并探索不同经济发展阶段最优的腐败治理战略。

关键词

腐败;反腐败;经济发展;直接作用模型;间接作用模型

腐败与经济发展的关系一直是学界探讨的热点问题。腐败影响经济发展,经济发展也反作用于腐败。腐败与经济发展存在一定的联系,但并不意味着两者之间一定是因果关系。由于研究背景、研究对象、研究视角等因素存在差异,以及学者们关注的重点、选取的指标不相同,得出的研究结论也具有差异性甚至截然相反。因此,有必要在了解二者概念内涵的基础上,对研究两者关系的相关文献进行梳理、总结与反思,为处理治理腐败与发展经济的关系提供参考。

一、概念界定

(一)腐败

科学认识腐败的内涵,是开展腐败相关课题研究的基础和重中之重。自20世纪60年代起,腐败逐步成为国内外学者关注的热点问题,特别是腐败的定义引起了热烈的讨论。但由于腐败问题的特殊性、复杂性以及研究视角的多样性等因素,学术界尚未就腐败的定义达成共识。到目前为止,国内外学者主要从以下五个角度对腐败进行界定:

一是以公共权力为核心的腐败定义。此类定义明确指出腐败行为的客体是公共权力,揭示了腐败的本质就是“以权谋私”,显露出的是公共权力的异化。1995年国际货币基金组织指出,腐败是“滥用公共权力以谋取私人的利益”。随后,1997年世界银行反腐败行动计划工作组发表的《帮助各国同腐败作斗争:世界银行的作用》研究报告中明确提出腐败的定义,即“为谋取私利而对公共职位的滥用”。此定义当时在国际上比较流行,但也存在着没有明确腐败行为主体的局限。美国政治学家约瑟夫·奈(Joseph Nye)认为,腐败是“为了私人(个人、亲密家庭、私人集团)利益或获得地位而背离公共角色的正式职责的行为,或违反禁止行使某些类型的私人影响力的规则的行为”。该定义诠释出腐败涉及的裙带关系、私吞挪用等概念,在学术界具有较大的影响力。约瑟夫·桑托利亚(Joseph Santoria)的观点是,“腐败的本质是不正当地利用公共权力谋取私利”。王沪宁对腐败的定义是“运用公共权力实现私人目的的行为”,同时强调腐败的基本特征是具有公共性质的权力、资源等被非公共、非规范的运用。刘春认为,腐败是具有公共权力的人利用权力谋私利的行为。

二是以公共利益为核心的腐败定义。此类定义揭示了腐败与利益的关系,即腐败是对公共利益的损害,是对私人利益的追求。卡尔·弗里德里希(Carl Friedrich)将腐败定义为,具有权力的人被非法提供的金钱或其他报酬所引诱,进而采取偏袒他们的行动却损害公众和公共利益的行为。该定义提到腐败主体是有权力的人,但没有指出腐败非法的性质。罗格·A·阿诺德(Roger A.Arnold)也在此视角解释了腐败的含义,即腐败是“为了个人利益而侵犯公共利益的行为”。英国政治学家马克·菲利普(Mark Philp)指出,腐败是对公共利益的损害。田心铭的观点是,腐败是“为谋取私利而侵犯公众利益,腐蚀、破坏某种现存社会关系的行为”。这些定义都明确指出腐败的企图是获取个人利益,后果是严重侵害公共利益,但无法根据这些定义明确腐败的客体。

三是以市场为核心的腐败定义。此类定义揭示了腐败与市场的关系,即腐败行为都涉及到经济利益的交换,这里的经济利益既包括金钱,也包括金条、房产等物质利益,也包括地位、名誉等非物质利益。雅克布·范·克拉弗伦(Jacob van Klaveren)认为,腐败是官员把职位当作营生以谋求最大利益。该定义反映出腐败是官员利用权力进行利益交换的市场行为。美国著名政治学家塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)指出,“腐败的基本形式是政治权力与财富的交换。”经济学家吴敬琏从寻租理论出发,将腐败定义为“权力与货币的交换”。倪星认为,腐败的实质是公共权力与经济财富之间的市场化交换。

四是以法理为核心的定义。此类定义揭示了腐败与道德、腐败与法律的关系,明确了腐败的性质,即腐败行为既违反道德也违反法律。乔治·C·本森等(George C.Benson et al.)的观点是,腐败是“所有出于个人或政治收益的考虑非法地和非道德地使用政府权力的行为”。纳塞尼尔·H·里夫(Nathaniel H.Leff)强调,“腐败是某些个人或集团为影响官僚的行动而使用的一种法外制度。”该定义隐含地将法律作为衡量腐败的尺度,并将腐败主体扩大到“个人或集团”,而不仅仅是公职人员。蔡陈聪将腐败定义为“使公共权力异化的不合法和不合理的作为或不作为”。此外,法律也对不同类型的腐败犯罪做出了明确的界定。例如,《联合国反腐败公约》和我国刑法都对贪污、挪用等腐败行为进行了详尽的罪刑规定。

五是以委托权力为核心的腐败定义。此类定义揭示了腐败与委托权力的关系,即腐败是委托权力的异化。这在很大程度上扩大了腐败行为主体、客体及其类型的范围。透明国际提出权力滥用不仅限于公共权力,因此将腐败的定义拓展为“滥用委托权力以谋取私利”。罗伯特·克利特加德(Robert Klitgaard)强调,“当代理人违背委托人的利益而谋求自己的利益时,腐败就出现了。”该观点和透明国际的表达基本一致。荣震和柏维春认为,腐败是“利用委托权力或由委托权力而产生的影响力来为自己或利益相关者谋取私利的行为”。

综上所述,不同学者界定腐败的视角各异,重点不尽相同。正如美国政治学家迈克尔·约翰顿斯(Michael Johnston)所说:“在反腐败问题的讨论中,没有哪个问题像腐败的定义这样长期争论不休。”但是,从学界对腐败的不同定义可知,腐败的内涵和外延正在发生变化,腐败领域从公共部门蔓延至私营部门,腐败主体从公职人员扩展到所有人员,腐败的客体从公共权力演变为委托权力。总之,腐败的客体应当是委托权力,而不仅仅限于公共权力。腐败的主体应当包括两类:一类是委托权力的行使者,即官员或拥有其他委托权力的人;另一类是对委托权力施加影响者,即企图通过利益输送等方式左右委托权力行使者的用权行为以谋取不正当利益的人,行贿人就是典型的例子。也就是说,包括公共机构、私营机构、非政府组织的管理者和普通公众在内的所有人,都可能成为腐败的主体。鉴于此,笔者认为,腐败是滥用委托权力或对委托权力施加不当影响以谋取私利的行为。

(二)经济发展

经济发展与经济增长有密切联系,但区别于经济增长。20世纪40—60年代,经济发展与经济增长两个概念经常作为同义词互换使用。20世纪60年代以后,越来越多的国内外学者对经济发展这一概念展开了更加详尽的讨论。美国经济学家查尔斯·P·金德尔伯格(Charles P.Kindleberger)指出了经济发展与经济增长的区别,他认为:“经济增长指更多的产出,而经济发展既包括更多的产出,同时也包括获得更多产出所依赖的技术和体制安排上的变革。”随后,经济学家迈克尔·P·托达罗(Michael P.Todaro)也对经济发展进行了界定,即经济发展不只是经济增长的加速、绝对贫困的消除、不平等情况的缩小,也涉及到国家制度、公众观念、社会结构等方面的变化。陶文达强调,经济增长是国民经济在数量上的增加,经济发展是国民经济在质量上的飞跃。刘跃奎指出,“经济发展就是在经济增长的基础上,一个国家或地区经济结构和社会结构持续高级化的创新过程或变化过程。”范小仲和张跃平同样认为,经济发展是指一个国家或地区的经济结构、社会结构持续优化,以及人口素质和生活质量连续提升的过程。

根据以上分析我们认为,经济发展是一个综合性的概念,其内涵不仅包括经济在数量上的增长,也包括经济和社会结构的优化以及经济质量的提高。

二、腐败与经济发展关系的规范研究

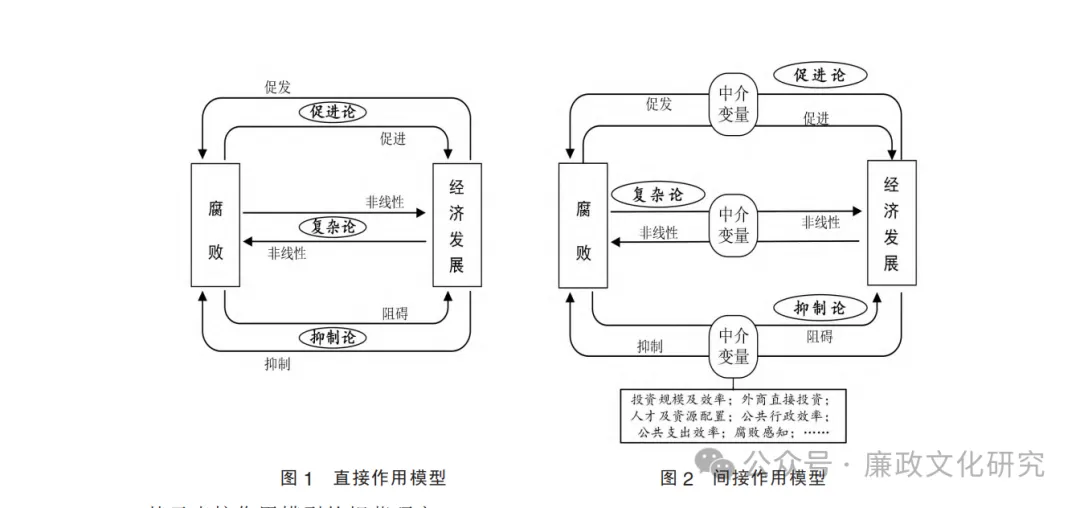

腐败与经济发展的关系,是指腐败对经济发展的作用和影响,以及经济发展对腐败的作用和影响。通过梳理国内外相关理论研究发现,部分学者是直接构建二者之间的关系,也有部分学者引入中间因素来剖析二者的关系。因此,本文将之归纳为直接作用模型(见图1)和间接作用模型(见图2)两个理论研究框架。

(一)基于直接作用模型的规范研究

在直接作用模型中,学者们直接剖析腐败与经济发展之间的相互作用,大致形成了三类观点。

第一,促进论。“促进论”既包括腐败促进经济发展的观点,也包括经济发展促进腐败的见解,即经济发展助长腐败行为。一方面,部分学者认为腐败可直接促进经济发展。里夫是“腐败有益论”的最初代表,他认为在发展中国家,有些腐败对经济具有积极的作用,在政府失灵的情况下,适度的腐败有助于经济增长。随后,亨廷顿也指出,在现代化过程中,由于扩大政府管理权产生腐败有助于刺激经济发展。另一方面,经济发展水平的提高促发了腐败行为。安德鲁·魏德安(Andrew Wedeman)基于中国早期经济与腐败状况的分析认为,随着经济发展的提高,腐败程度也更为严重。他还指出,不只在中国,部分其他国家也存在着经济发展与腐败正相关的情况。

第二,抑制论。“抑制论”的观点也包括两方面内容:一是腐败阻碍经济发展;二是经济发展抑制腐败。一方面,腐败会直接阻碍或损害经济发展。钱振明和钱玉莹对菲律宾、新加坡两个国家的案例分析表明,腐败是经济发展的“绊脚石”。冯发贵认为,无论是从短期影响还是长期收益来考虑,腐败都是不利于经济发展的。另一方面,经济发展可以抑制或减少腐败的发生。拉杰夫·K·戈埃尔和迈克尔·A·纳尔逊(Rajeev K. Goel & Michael A.Nelson)认为经济增长有助于减少腐败行为。拉特贝克·朱马舍夫(Ratbek Dzhumashev)利用内生增长模型进行理论分析,也发现腐败发生率随经济发展水平的提高而下降,即经济发展对腐败具有直接的抑制作用。

第三,复杂论。“复杂论”认为腐败与经济发展之间不再是简单的有益或有害关系。一方面,有学者认为,腐败对经济发展的影响是复杂的。例如,塞尔盖·布拉金斯基(Serguey Braguinsky)在熊彼特增长模型的基础上分析认为,在不同的经济环境下,腐败对经济增长的影响不同:在竞争环境中腐败可能加快经济增长,而在集权环境中则阻碍经济增长,并称之为“熊彼特增长”的关系。另一方面,有学者认为经济发展对腐败的影响也并非简单的线性关系。过勇基于公共选择理论对我国经济转轨期间腐败状况变化进行分析后发现,转轨早期快速的经济发展增加了腐败,而转轨后期经济发展增速下降后腐败也逐渐减少。尹振东和聂辉华运用三层代理模型展开研究后得出结论:不同的经济发展程度对腐败有不同的偏好程度,经济发展早期达成的是腐败均衡,即形成的是“高腐败、高增长、多事故和弱问责”的状态;而在经济发达时期,政府更偏好无腐败均衡,即“无腐败、低增长、无事故和强问责”的情况。简言之,经济薄弱阶段易滋生腐败,而经济发达阶段可抑制腐败。

(二)基于间接作用模型的规范研究

在间接作用模型中,腐败与经济发展相互作用的过程是:腐败—中间因素—经济发展。学者们常用的中间因素包括投资规模及效率、外商直接投资、人才及资源配置、公共行政和公共支出效率、腐败感知等。值得一提的是,在间接作用模型中,寻租理论是最常用的以经济学视角分析腐败问题的主要理论之一,不少学者以此解释腐败对经济发展的影响,分析过程以资源配置为中间变量。

就目前而言,在间接作用模型下,有关腐败对经济发展间接影响的规范研究较多,而经济发展对腐败间接影响的研究多为实证研究。间接作用模型下的研究同样形成了三类观点。

第一,促进论。这类观点认为腐败对经济发展具有间接的正向影响,即腐败可以间接促进经济发展。弗兰西斯·T·卢伊(Francis T.Lui)以“排队模型”为基础进行分析,认为腐败贿赂可以提高公共行政的效率,安德烈·施莱弗和罗伯特·W·维什尼(Andrei Shleifer & Robert W.Vishny)基于资源分配模型的分析也证明了此观点。保罗·J·贝克和迈克尔·W·马赫(Paul J.Beck & Michael W.Maher)利用“拍卖模型”证实腐败可以相对提高社会资源配置效率,进而促进经济发展。然而,由于这些基于模型的理论分析缺乏严格的实证检验,受到了较多学者的质疑。

第二,抑制论。既有理论研究认为腐败会间接抑制经济发展。阿尔耶·辛曼和埃利亚基姆·卡茨(Arye L.Hillmanal & Eliakim Katz)认为,腐败使得竞争者处于不公平环境中,竞争者以额外开支进行寻租活动而导致社会资源的扭曲,阻碍经济发展。凯文·M·墨菲等(Kevin M.Murphy et al.)认为腐败会使人才偏向寻租活动而忽略工作创新,造成人才配置扭曲,进而阻碍经济增长。这两种说法都是典型的基于寻租理论框架的分析。胡鞍钢主张腐败会降低市场经济效率,甚至可能会增加贫穷,从而抑制经济发展。

第三,复杂论。有学者认为,腐败对经济发展有利还是有害与国家制度的完善程度息息相关。例如,托克·S·埃迪特(Toke S.Aidt)认为在经济管理功能完善的国家,腐败是不利于经济发展的,但对于制度不完善的国家,部分腐败活动有利于资源配置。

综合来看,学界尚未就腐败与经济发展的关系达成一致。此外,由于规范分析缺乏实证检验的支撑,部分学者对相关结论持质疑态度。鉴于此,诸多学者对两者关系展开了实证研究。

三、腐败与经济发展关系的实证研究

自20世纪90年代以来,随着腐败相关指数开始建立和逐步完善,腐败与经济发展关系的实证研究逐渐增多。国内外学者从不同视角运用各种方法对二者关系进行了一系列有价值的探索。但是,研究时间、研究背景、样本特点、指标测量、所用理论等方面的差异,导致研究结论不尽一致,甚至截然相反。国外学者对腐败与经济发展的关系开展实证研究的时间略早于国内学者,但在研究方法上差别不大,回归分析是国内外学者最常用的方法。然而,在参数估计方法以及回归模型的选择等方面,众多研究之间还是存在一些差异。就参数估计方法来看,现有研究使用的方法包括最小二乘法(OLS)、广义最小二乘法(GLS)、可行的广义最小二乘法(FGLS)和广义矩估计(GMM)等;就回归模型选择来看,大部分研究使用固定效应模型,也有部分研究将随机效应模型、混合效应模型与固定效应模型结合使用。此外,也有少数学者通过描述性统计法分析两者的相关性。

无论是回归分析法还是描述性统计分析法,在研究两者的关系时,都涉及到变量的衡量指标的选取。一般而言,衡量经济发展水平的指标基本都以国内生产总值(GDP)为基础展开;而衡量腐败状况的指标具有较大的选择性,可分为主观指标和客观指标,主观指标主要包括透明国际的腐败感知指数(CPI)、国家风险国际指南(ICRG)的腐败指数、商业国际公布的腐败指数(BI)以及世界银行研究所的腐败控制指数(CCI)等,客观指标主要是腐败立案率、腐败案件量、腐败人数与公务员人数的比例等。

(一)基于直接作用模型的实证研究

当基于直接作用模型研究腐败对经济发展的影响时,学者们通常将腐败程度作为解释变量,将经济发展水平作为被解释变量;当研究经济发展对腐败的影响时,则是将经济发展水平作为解释变量,将腐败程度作为被解释变量,随后对两者进行回归分析。抑或是通过计算均值、方差、协方差等对两者的指标进行统计描述,进而观测腐败与经济发展的关系。实证研究的结论同理论研究类似,也大致分为促进论、抑制论和复杂论三类观点。

第一,促进论。一方面,腐败有利于经济发展。安德鲁·魏德安通过对中国腐败案件数量与地区经济增长的相关数据进行统计分析发现,中国存在着经济增长与腐败共存的“双重悖论”。宋艳伟以1998—2006年中国省级面板数据为样本进行分析,认为腐败与民营经济发展呈现正相关关系,即腐败可以助长民营经济发展。但这是基于微观数据得出的结论,其普适性有待检验。另一方面,经济发展会助长腐败行为。倪星和原超在对我国2006—2010年G省地市级面板数据进行分析后发现,经济发展水平与腐败程度呈现正相关关系,即经济发展水平的提升造成了腐败行为的蔓延。

第二,抑制论。一方面,腐败不利于经济发展。巫伯雄(Pak Hung Mo)对索洛增长模型进行扩展,利用最小二乘法分析认为腐败对经济增长具有显著的负面影响。皮埃尔·吉尧姆·梅昂和哈里德·塞卡特(Pierre-Guillaume Meon & Khalid Sekkat)通过跨国数据分析发现,腐败负向作用于经济增长,并且在治理水平较低的国家,腐败的负向效应更加明显。珍妮特·辛丁·本特森(Jeanet Sinding Bentzen)基于跨国数据研究发现,腐败与人均GDP呈现明显的负相关关系。陈刚等基于1998—2006年我国省级面板数据,对腐败衡量指标与GDP增长率做回归分析认为,腐败显著地阻碍了我国经济增长。杨其静和蔡正喆对我国各省纪检监察机关信访执纪数据与人均GDP增长率进行回归分析,发现腐败严重阻碍经济增长率。刘贤赵在探讨反腐败、经济增长与碳排放治理问题的同时,聚焦反腐败与经济增长的关系,得出反腐败有利于促进经济增长的结论。此研究虽未将反腐败与经济发展分别作为因变量和自变量进行回归分析,但同样揭示了反腐败与经济增长二者间的内在关联。另一方面,经济发展对腐败行为也具有抑制作用。丹尼尔·特瑞斯曼(Daniel Treisman)通过实证研究证明,在经济发展进程中腐败是减少的。达尼拉·塞拉(Danila Serra)基于线性回归的极限边界分析法剖析了腐败的影响因素,也发现经济发展的提升可以抑制腐败。爱德华·L·格莱泽和雷文·E·萨克斯(Edward L.Glaeser & Raven E.Saks)通过实证研究也得出一样的结论,并且发现除了经济增长,人力资本的提升也会降低国家的腐败程度。徐国冲和郭轩宇通过对36个案例进行模糊集分析发现,经济发展对腐败治理具有正面影响。但由于此研究所选案例皆为亚洲国家和地区,其结论的普适性有待进一步验证。万洋和袁柏顺在互联网发展与腐败治理关系的研究中验证了经济发展可以抑制腐败的观点。但经济发展因素在该研究为控制变量,作者未对经济发展与地区腐败程度的关系深入剖析。

第三,复杂论。支持“复杂论”的学者认为腐败与经济发展的关系不再是简单的线性关系,而是存在复杂的非线性关系。一方面,腐败对经济发展的影响是复杂的。腐败对经济发展的影响会随时间的变化而变化,随国家体制的差异而变化,因腐败类型的不同而变化,抑或是随经济发展的变化而变化。法比奥·门德斯和法昆多·赛普维达(Fabio Mendez & Facundo Sepulveda)基于多国数据观察到腐败与经济增长存在倒“U”型曲线关系。伊扎兹·艾哈迈德等(Eatzaz Ahmad et al.)基于腐败增长模型也发现腐败与经济增长率呈现倒“U”型曲线关系。吴一平和芮萌的实证研究也证明了腐败与经济增长之间存在倒“U”型关系。杨飞虎对公共投资领域的腐败与经济增长关系进行实证研究发现,二者存在倒“U”型关系。阚大学和罗良文以18个发达国家和18个发展中国家的面板数据为样本展开研究,结果表明腐败不利于发达国家的经济增长,但在发展中国家,腐败与经济增长呈现倒“U”型关系。王贤彬和王露瑶利用31个省份的季度数据分析认为反腐败在短期内对经济增长产生的是负面影响,但从长期来看,反腐败是有助于经济增长的。也就是说,腐败对经济发展具有短期的正面影响和长期的负面影响。李先勇基于80个国家和地区21年跨国面板数据的分析显示,在发达国家,腐败与经济增长之间呈显著的负相关关系;而在发展中国家,腐败与经济增长的关系不显著。另一方面,经济发展对腐败的作用也是复杂的。穆罕默德·萨米·本·阿里和什拉巴尼·萨哈(Mohamed Sami Ben Ali & Shrabani Saha)通过对中东和北非16个国家的人均GDP与腐败指数做统计分析,发现二者之间存在三次多项式关系的可能性,即在经济发展早期和成熟阶段,人均GDP的增加导致了更严重的腐败程度,但在经济发展的中间阶段腐败是减少的。也就是说,在不同的经济水平下,经济发展对腐败的影响是不同的。随后,两位学者又通过回归分析法发现了经济发展与腐败之间的倒“U”型关系。李国璋等根据中国1980—2008年间的数据也证实了经济增长与腐败程度之间存在库兹涅茨曲线效应,即呈现倒“U”型曲线。即经济发展水平较低的时候,腐败程度也较低;当经济发展水平逐步升高时,腐败程度也随之升高;而当经济发展达到高级阶段后,经济的进一步发展则会降低腐败程度。韩琳和郑朝阳采用模糊集定性比较分析方法探究了地区腐败程度的影响因素,认为经济发展水平和财政分权、教育水平、信息化水平等因素共同作用于地区腐败程度,其影响路径是一个复杂的组态问题。蒋来用基于2005—2019年特别欧洲晴雨表调查对欧盟国家腐败情况进行了分析,发现腐败行为随经济发展程度的变化而变化。但这是基于问卷调查得出的结论,缺乏对客观数据的分析。

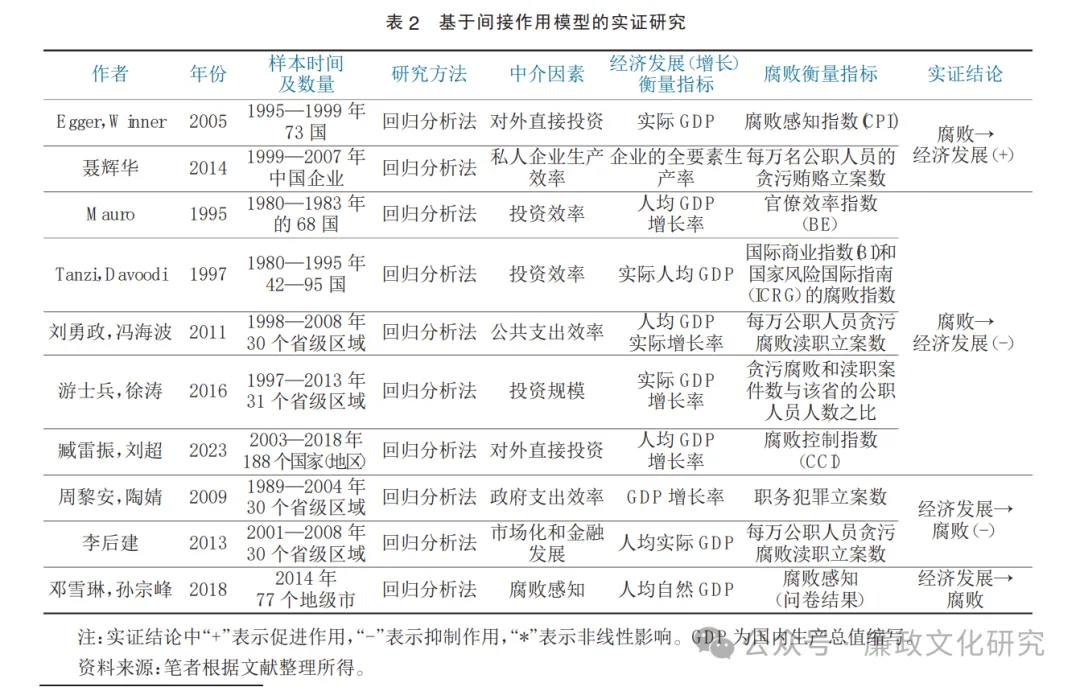

(二)基于间接作用模型的实证研究

当基于间接作用模型分析腐败与经济发展的关系时,往往需要借助政府支出效率、投资效率、腐败感知等中间量。同样地,间接作用模型下的实证研究也形成了促进论、抑制论和复杂论三种结论。

第一,促进论。有实证研究证明腐败会间接地促进经济发展,但目前几乎没有实证研究得出经济发展间接助长腐败行为的结论。皮特·埃格和汉内斯·温纳(Peter Egger & Hannes Winner)使用73个发达国家和发展中国家的数据集进行分析,发现腐败可以刺激对外直接投资,进而促进经济发展。聂辉华等人基于1999—2007年中国制造企业的数据分析发现,腐败对私人控股企业的生产效率具有正向影响,对国有企业生产效率没有影响。这表明,腐败在一定程度上间接促进了经济发展。

第二,抑制论。一方面,腐败会间接地阻碍经济发展。美国经济学家保罗·莫罗(Paolo Mauro)通过建立并分析包括腐败主观指数、司法系统效率等数据的数据集,发现腐败会降低投资效率,从而降低经济增长。维托·坦齐和哈米德·达乌迪(Vito Tanzi & Hamid Davoodi)的回归分析表明腐败降低了公共投资效率,进而对经济增长产生了负面影响。刘勇政和冯海波将腐败要素引入内生经济增长模型分析发现,公共支出效率正向影响经济增长,而腐败通过降低公共支出效率间接阻碍了经济增长。游士兵和徐涛利用1997—2013年31个省级区域面板数据建立了“腐败—投资规模—经济增长”的模型,结果表明投资与经济增长呈显著正相关关系,腐败则削弱了投资,从而负向影响经济增长。臧雷振和刘超在探究数字政府发展对外资流入的作用机制时构建了包括腐败控制的理论框架,将腐败程度作为中介变量,揭示了腐败降低对外直接投资而抑制经济发展的内在联系。另一方面,经济发展也通过提高政府支出效率、促进金融行业的发展等有效抑制了腐败行为。周黎安和陶婧使用中国省级水平1989—2004年的面板数据进行实证研究发现,居民收入水平的提高和政府支出效率的增加都降低了腐败。李后建也运用中国省级水平2001—2008年的面板数据检验了经济市场化和金融发展对腐败的影响,结果表明经济市场化和金融发展都可以有效抑制腐败行为。

第三,复杂论。当前,基于间接作用模型的实证研究结果较少支持“复杂论”。有学者从经济发展对公众腐败感知的角度出发,探讨经济发展对腐败的影响。例如,邓雪琳和孙宗峰基于全国77个地级市的实证调查,发现经济发展水平对公众腐败感知呈现U型曲线影响。

近十五年来,无论是基于直接作用模型还是间接作用模型的实证研究,越来越多地验证了“复杂论”观点。文章还发现,在分析腐败对经济发展的影响时,即使学者们使用同样的腐败衡量指标,研究结论也会有差异。例如,宋艳伟(2009)、陈刚等(2008)都基于直接作用模型,使用“各省(市)人民检察院每年立案侦察贪污贿赂、渎职案件数与公职人员数之比以及涉案人数与公职人员数之比”度量腐败,且两个研究的研究时段一致,但得出相反的研究结论。出现此情况的最主要的可能原因是经济发展衡量指标的差异,宋艳伟是基于企业的微观数据的研究,以“私营企业工业总产值”代表经济发展水平,而陈刚等是基于宏观数据进行研究,以“真实劳均GDP增长率”度量经济发展。与之相似,在研究经济发展对腐败的影响时,也会出现这种情况。

此外,当腐败度量指标均为客观指标时,经济发展度量指标一致,但采用的研究模型不同时,结论也会有差异。例如,吴一平和芮萌(2010)基于直接作用模型,以“每万人中腐败案件数量”度量腐败程度,以“人均实际GDP的增长率”衡量经济发展水平,实证结论表明腐败对经济发展的影响是复杂的;而刘勇政和冯海波(2011)基于间接作用模型,以“每万公职人员贪污腐败渎职立案数”代表腐败程度,同样以“人均GDP实际增长率”代表经济发展水平,其实证结论则是支持“抑制论”,即腐败不利于经济发展。

四、结论与展望

综上,在腐败与经济发展关系的问题上,学术界可谓仁者见仁智者见智,远未达成一致。这主要有三个方面的原因:一是衡量指标的差异。例如,有学者选择人均GDP衡量经济发展水平,有学者则使用人均GDP增长率。一般来讲,人均GDP侧重解释经济表现的长期差异,而人均GDP增长率反映的是经济状况的变动,两个衡量指标侧重点不一样,因此得出的结论也会有差异。此外,衡量指标本身可能存在缺陷,比如,有学者使用“每万名公职人员贪污立案数”衡量腐败程度,但这一指标也存在争议,部分学者认为它衡量的是反腐败力度而非腐败程度。二是样本选择的差异。部分学者是对跨国样本进行分析,也有部分学者是对一个国家的内部样本进行分析。在考虑国家异质性的情况下,腐败与经济发展关系实证结论的可比性将会变小。三是时期限定的差异。一方面,不同时期经济发展所处的阶段不同,对腐败所产生的作用效果也会不同;另一方面,不同时期腐败状况不同,对经济发展的影响也存在差异。

为此,需要从理论机理、变量的衡量指标选取、实证方法的改进等方面提高研究的科学性。首先,实证研究需要有理论体系作为分析基础,规范分析也需要实证检验的支撑。既要厘清腐败与经济发展相互作用的理论模型,例如,是基于直接作用模型分析还是基于间接作用模型分析,也要寻找合适的数据及检验方法作为支撑。其次,要采用合理的变量衡量指标。就腐败的度量而言,当选取主观测量指标衡量腐败时,会被质疑指标的主观性过强;当选取客观测量指标时,又会面临指标反映腐败程度还是反腐败力度的质疑。因此,在选取衡量指标时应考虑综合且平衡运用主客观衡量指标,尽量减少分歧。最后,实证研究方法要经得起考验。由于腐败与经济发展是相互作用的关系,虽然不一定为互为因果关系,但在研究单方面影响时,仍需特别关注到是否存在逆向因果关系等内生性问题,因此在选择回归分析方法时,还需确定合适的回归模型和参数估计方法。

然而不论如何,对腐败与经济发展关系的理论探讨最终还是要回归到国家治理的实践中来。尽管关于腐败与经济发展关系的观点各异,但不论从理论推演还是现实观察来看,“复杂论”都更具合理性。不同国家、同一国家不同发展时期的腐败状况和经济发展水平都不是一成不变的,二者关系可能因国情或经济发展阶段的不同而变得不确定。相对于发展中国家而言,腐败对发达国家经济发展的负向影响更为显著,同时对一个特定的国家来说,在社会结构优化且稳定时期,经济发展对腐败的抑制作用更加强烈,而处于社会转型期或高速增长期时,经济发展则会在一定程度上刺激腐败的发生。因此,治理腐败的策略要因国而异、因时而异:在社会转型期或经济飞跃期,反腐败不可奢求速战速决,一步到位,而必须有所取舍,重点突破,循序渐进,久久为功,要通过发展经济消除腐败滋生的土壤和条件。而一旦社会结构趋于稳定或经济高度发达时,广泛铺开、全面出击可能是更优的反腐败策略。进一步而言,我们应当客观地、辩证地、历史地看待各国的经济状况和腐败状况,发达国家经济的停滞或倒退可能根源不在经济本身,而是腐败日趋严重的结果,发展中国家出现腐败现象则可能根源不在政治制度,而是经济高速发展中不可避免的阵痛。

特别需要强调的是,廉洁与发展都是国家治理追求的重要目标,二者不能偏废,更不能将二者对立起来。在制度建设不完善的阶段,行贿受贿等腐败行为看似在短期内提高了“审批效率”,好像是“腐败促进了经济发展”,但这是以破坏社会公平正义、阻碍经济长远发展为巨大代价的饮鸩止渴。因此,必须反对“腐败是经济发展的润滑剂”“反腐败影响经济发展”等错误论调,只有坚定不移地反腐败,才能为中国经济持续健康发展保驾护航,才能实现廉洁与发展的双重目标。

(参考文献略)

来源:《廉政文化研究》

作者:杜治洲(1975—),男,湖北黄陂人,燕山大学公共管理学院教授,燕山大学廉政与治理研究中心主任,博士生导师;李帅(1996—),女,河北唐山人,燕山大学公共管理学院博士研究生。